Entre dans le deuxième épisode

Entre dans le deuxième épisode

L’origine des langues polynésiennes

La question était

Effectue une recherche sur le tagalog.

- Où cette langue est-elle parlée ?

- Que révèle ce tableau ?

Réponse :

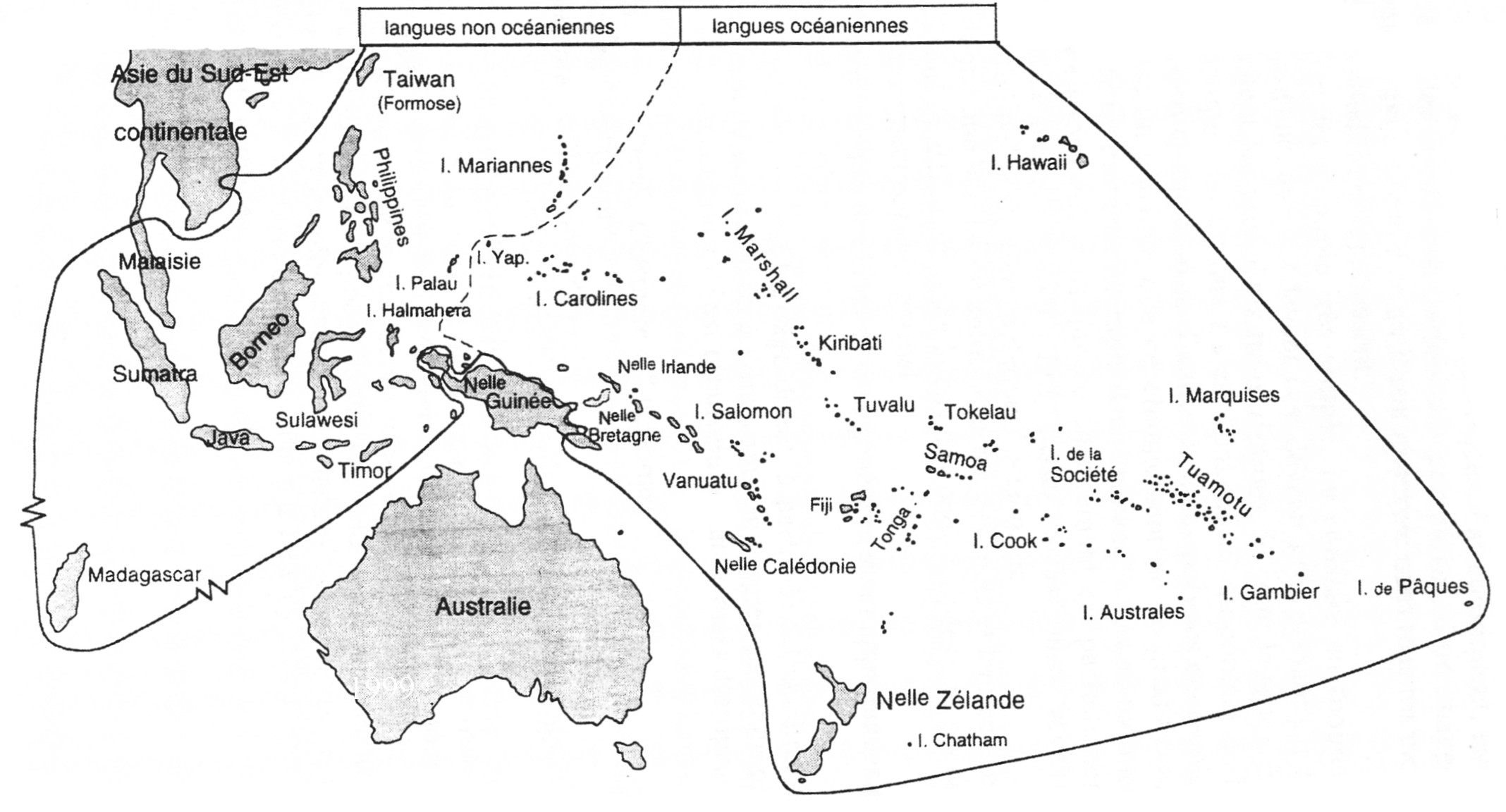

Le tagalog est une langue autochtone des Philippines. Il est à la base du filipino, la langue officielle de ce pays de 88 millions d’habitants situé en Asie du sud-est. Inutile d’être spécialiste de linguistique historique pour constater la ressemblance des mots tagalog avec ceux du pa'umotu et du tahitien. Une telle proximité n’est pas le fruit du hasard. Le tagalog et les langues polynésiennes sont issus d’une diversification linguistique à partir d’une même langue-mère que les linguistes nomment le proto-austronésien.Le terme « austronésien » a été forgé par le linguiste allemand Wilhelm Schmidt en 1899, à partir du grec austro ‘sud’ et nésos ‘île’, littéralement, « îles du sud ». Cette protolangue des « îles du sud » est à l’origine d’un millier de langues vivantes contemporaines, soit 15% des 6500 langues du monde. Toutes les langues issues du proto-austronésien constituent la famille austronésienne. Ces langues sont parlées sur une aire qui s’étend de Madagascar à l’île de Pâques et de la Nouvelle-Zélande à Hawaii.

Extension géographique de la famille austronésienne et sous-ensembles des langues océaniennes et non océaniennes, d’après Ozanne-Rivierre, 1998

Les langues polynésiennes, qui font partie de la famille austronésienne, sont donc apparentées aux langues parlées aux Philippines, en Malaisie et en Indonésie, ainsi qu’à celles des peuples autochtones de Taiwan. C’est dans cette région, et plus précisément sur les côtes méridionales de ce qui correspond aujourd’hui à la Chine, que la plupart des spécialistes s’accordent à situer l’origine continentale des populations austronésiennes qui ont peuplé les îles du Pacifique à partir d’environ -5500 ans.

Dire, comme on peut l’entendre parfois, que les Austronésiens « viennent de Chine » ne signifie pas qu’ils sont « chinois ». On les distingue des populations han qui constituent l’ethnie actuellement majoritaire en Chine et dont les ancêtres viennent de la région du Huáng hé, le Fleuve jaune, plus au nord-ouest.

L’identification de la parenté des langues du Pacifique, avec celles d’Asie du sud-est et de Madagascar est ancienne. Dès 1706, le philologue hollandais Hadrian Reland avait relevé des ressemblances entre le malgache (langue de Madagascar), le malais et le futunien, à partir de listes de vocabulaire recueillies par des navigateurs. En 1784, l’espagnol Lorenzo Hervas y Panduro concluait à l’existence d’une famille linguistique incluant le malgache, les langues de la péninsule malaise, des îles de la Sonde, des Moluques, des Philippines et des îles du Pacifique jusqu’à l’île de Pâques.

Ces premières intuitions n’ont depuis pas cessé d’être confirmées et le cercle d’appartenance à cette famille linguistique s’est élargi aux langues mélanésiennes et à celles de Taiwan. Entre 1934 et 1938, Otto Dempwolff publia trois volumes (Vergleishende Lautlehre des austronesischen Wortschatzes) où il reconstruisit la phonologie du proto-austronésien à partir d’un travail comparatif sur onze langues des différentes régions de l’aire austronésienne et proposa une liste de 2000 mots qui fait encore référence aujourd’hui.

Une version enrichie et affinée par Robert Blust de ce lexique proto-austronésien est consultable en ligne.

Par ailleurs, un lexique comparatif des langues austronésiennes est accessible ici.

Les recherches sur l’ensemble austronésien sont constamment approfondies et, environ tous les quatre ans, un colloque international réunit plusieurs centaines de spécialistes de cette famille linguistique (cf. International Conference on Austronesian Linguistics).

Pour en savoir plus :

- Blust, R., 2013, The Austronesian languages, Canberra, Asia-Pacific Linguistics

- Kirch, P. V., 2000, On the Road of the Winds: An Archaeological History of the Pacific Islands before European Contact, Berkeley, University of California Press.

- Ozanne-Rivierre, F., 1998, « Langues d’Océanie et Histoire », Le Pacifique, un monde épars, A. Bensa & J.-C. Rivierre (dir.), Paris, L’Harmattan, p. 75-104.